Las democracias falsas no equivalen a la nuestra

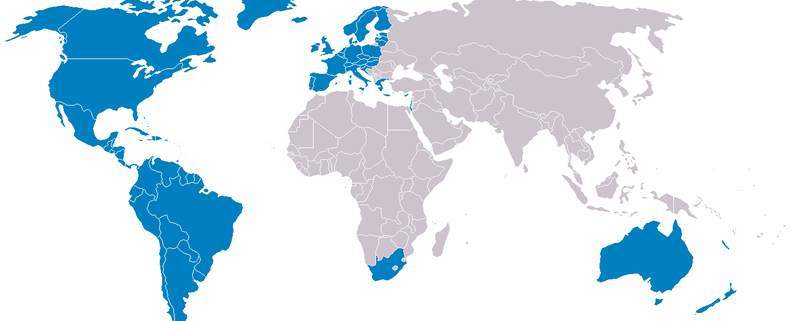

La caída del bloque comunista soviético hace tres décadas, que tuvo su momento más simbólico en el derribo por las masas del muro de Berlín, nos hizo albergar esperanzas de que el sistema democrático iba a ser el patrón hegemónico, el modelo idea de configuración de los estados-nación en el futuro. Hundido el bloque totalitario, impuesto por la extinta Unión Soviética, los países de la que entonces llamábamos Europa del Este se encaminaron por la senda de la libertad, con Rusia la primera. Muchas naciones que habían formado parte del Pacto de Varsovia, el espejo comunista de la OTAN, ingresaron a la Unión Europea en una etapa que a todos nos llenó de ilusión. En Iberoamérica, poco a poco, se implantaban modelos de sufragio universal, dejando atrás asonadas y hombres fuertes. En Asia, e incluso en África, se fueron sumando naciones al estado de derecho. Con el cambio de milenio, empezó a existir un convencimiento de que las urnas iban a ser el sistema que terminaría imponiéndose en la mayor parte de los países prósperos. Incluso China se convirtió al capitalismo en lo que parecía un primer paso aperturista del país comunista que aunque era una contradicción, empezó a dar resultados espectaculares. La corriente de pensamiento imperante era que la libertad y los derechos humanos debían prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Hoy el panorama es más sombrío y acaso la humanidad sea menos libres que a finales del siglo XX. Muchos países que empezaron su andadura democrática se han ido enquistando y sus dirigentes han ido laminando las libertades públicas. Quizá la nación más paradigmática sea Rusia. Cuando Boris Yelsin se presentó a las elecciones en junio de 1991 fuera de la estructura del Partido Comunista Soviético, el que fue alcalde de Moscú ganó las elecciones de la que sería la Federación de Rusia. Hoy, casi treinta años después, Alexei Navalny, un popular opositor ruso se debate entre la vida y la muerte en Alemania por un presunto envenenamiento del régimen de Vladimir Putin. En una nación verdaderamente democrática, un asesinato de Estado es un inaceptable acto criminal. Allí cuela, con lo que quedan pocas dudas de que Rusia ha retornado a la senda totalitaria. La colindante Bielorusia se encuentra en plena erupción social, tras el pucherazo de Alexander Lukashenko, su hombre fuerte, que no ha permitido que nadie más gobierne desde la supuesta democratización del país.

China, otrora, un país superpoblado y pobre es hoy una potencia económica y militar que aplica una agresiva geopolítica expansionista en el Índico y en el Pacífico, atosigando a sus vecinos. Sus dirigentes están obsesionados con dominar sus aguas circundantes, aunque pertenezcan a otras naciones. El ejemplo más doloroso se vive en Hong Kong, donde las autoridades comunistas chinas están decididas a fulminar las libertades democráticas, en franca violación del tratado de descolonización promovido por el Reino Unido, denominado «Un país, dos sistemas».

Corazón Aquino se hizo cargo del gobierno de Filipinas, tras el derrocamiento del matrimonio Marcos en 1986, lo que empezó con un afán plenamente democrático se terminó enturbiando por la corrupción. Hoy el país está en manos del inefable Rodrigo Duterte, un personaje sin escrúpulos que manda asesinar a presuntos narcotraficantes sin juicio previo. En Venezuela, una nación hermana, nos llevamos las manos a la cabeza al ver cómo uno de los países con más petróleo del mundo se ha convertido en una narcodictadura, donde proliferan los escuadrones de la muerte que secuestran o matan sigilosamente de madrugada. En Sudáfrica, que se zafó del apartheid de la mano del carismático Nelson Mandela, es una nación caótica donde las libertades empiezan a verse comprometidas. Incluso países árabes muy ricos y prósperos, como las monarquías del Golfo Pérsico, tienen regímenes políticos sin libertades públicas ni garantías de derechos humanos.

Los que hemos crecido en democracia, eso de las dictaduras nos sonaba de países subdesarrollados. Ahora el paradigma democrático se ha roto, pues existen naciones que prosperan siendo regímenes autoritarios. Ya la democracia no equivale a desarrollo, como vimos con el fenómeno de la Primavera Árabe, los anhelos de libertad no han conllevado mejoras económicas para el pueblo. En algunos casos ha sido al contrario, Argelia, Túnez o Egipto están estancadas y Libia sigue inmersa en una guerra civil. Como comentaba en mi artículo En defensa de la legitimidad democrática, si una democracia no está sustentada por valores democrático, ésta empieza a deteriorarse y puede convertirse en una dictadura por la vía de los hechos consumados, que se van acumulando. Además, se sienten reivindicados porque no se les tose. En los años ochenta y noventa, los líderes democráticos occidentales afeaban la ausencia de libertades si se visitaba un país no democrático. Hoy eso se evita para «no ofender» al tirano anfitrión. La fortaleza de nuestras convicciones decae y los regímenes autoritarios o pseudo-democráticos sacan pecho, orgullosos de sus logros.

Deterioro de la calidad democrática

Ahora parece que el péndulo se mueve en sentido inverso, la influencia perniciosa en las tiranías está contagiando a las democracias occidentales. Hungría y Polonia han empezado a limitar la libertad de prensa y la separación de poderes. Lastrados por la corrupción, algunos países iberoamericanos tienen democracias que caen presa de las oligarquías e incluso de grupos criminales. Contemplamos con estupor el caso de Turquía, que estuvo a las puertas de ingresar en la Unión Europea pero que está en manos de un Tayyip Erdogan endiosado, que detenta los poderes purgando y encarcelando opositores.

Incluso las democracias más consolidadas se han contagiado. Muchas, han enfermado con virus del populismo extremista. Proliferan partidos y activistas, algunos financiados por sátrapas, que quieren subvertir las reglas del juego sin someterse a ellas. Quizá la víctima más temprana de la corriente antidemocrática sea el fair play, la íntima conciencia de juego limpio que debe presidir el ánimo de un demócrata de verdad. Hoy ese espíritu es ciencia ficción, porque comprobamos cómo se tratan los adversarios políticos y las artes tan deshonrosas que utilizan. La soberbia, el egoísmo, la ambición, el embuste o el sectarismo, anidan en muchos gabinetes que están más preocupados por satisfacer los egos de los mandatarios que de construir gobiernos que mejoren la vida de sus conciudadanos.

Algo tan frívolo como el cultivo obsesivo de la imagen personal que tienen tantos políticos se ha convertido en una práctica sacrosanta entre las bambalinas del poder occidental. Vemos escenas patéticas de dirigentes que se acercan a la gente de la calle intentando mezclarse con ellos, aparentar ser uno de ellos cuando están a años luz de sus inquietudes. Impostura que los deja desnudos a los ojos de la gente seria, como escribía en Los Reyes desnudos del siglo XXI, provocando la ternura e hilaridad de las personas de ley. En cuántas ocasiones el votante común detecta que quién llega a la política lo hace para servirse más que para servir.

Los demócratas debemos defender furiosamente nuestras libertades y denunciar la ausencia de fair play o la incapacidad de diálogo de los jefes de los partidos políticos. El principio de que «cuanto peor te vaya a ti, mejor me irá a mí» es destructivo para una nación, malo para el pueblo. En tiempos tan difíciles como los que hoy nos toca vivir, es más importante recuperar la concordia y el espíritu de construir juntos el bien común. No es ninguna utopía, la bondad está en el corazón de cada uno, incluidos nuestros dirigentes, que sólo tienen que sacarla y ejercitarla. Debemos animarles a ser buenas personas, dialogantes y eficaces, porque para eso ellos están a nuestro servicio y no al revés. Defendamos nuestra democracia de influencias malignas. Queremos líderes con visión de futuro que eviten obsesionarse con el sillón. Líderes que comprendan que en sociedades cada vez más diversas nadie puede ni debe imponer su verdad absoluta a los demás. Necesitamos estadistas de espíritu ancho que asuman con naturalidad que en democracia el poder empieza a perderse desde el minuto que se llega a él.